Реализация концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО. Выбор земельного участка

Оригинальная статья опубликована в Журнале "Твердые бытовые отходы", сентябрь 2022 г.

В цикле статей расскажем о деталях основных этапов реализации инвестпроектов: от подбора земельного участка, проведения морфологического анализа твердых коммунальных отходов (ТКО), подготовки инжиниринговой концепции и определения финансовых параметров проекта до заключения концессионного соглашения и перехода к эксплуатационной стадии.

В первой статье рассмотрены законодательные требования к земельным участкам для размещения объектов обращения с ТКО. Также на основе проведенного анализа законодательства приведен порядок оценки и выбора земельного участка.

ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общий подход к выбору земельного участка закреплен в Единых требованиях к

объектам обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

12.10.2020 № 1657 (далее - Единые требования)[1]. Согласно п. 5 данного документа

выбор места расположения должен осуществляться:

• с учетом схемы потоков ТКО в соответствии с территориальной схемой

обращения с отходами;

• в целях обеспечения максимальной экономической эффективности

функционирования этих участков.

Указанное положение в большей степени отражает экономические предпосылки

выбора земельного участка - чем ближе объект обращения с ТКО к основным

местам образования ТКО, тем меньше транспортное плечо и, соответственно,

плата за обращение с ТКО для населения. Но помимо экономических

предпосылок, на выбор участка влияют законодательные требования

экологического характера, которые не позволяют размещать объекты обращения с

ТКО на определенных территориях.

Отметим, что основная часть требований относится к размещению полигонов ТКО, представляющих опасность

загрязнения почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Эти требования

следует учитывать и для остальных

объектов в составе комплексов по обращению с ТКО (мусоросортировочных

комплексов (МCК), объектов компостирования и объектов производства

твердого топлива), если они создаются

рядом с полигоном на одном или смежных земельных участках.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В первую очередь необходимо исключить определенные территории,

на которых не допускается размещение полигонов ТКО (п. 5.3 Рекомендаций[2]):

• территории природно-заповедного

фонда РФ и его охранной зоны;

•в пределах округов санитарной

охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон;

•территории зеленых зон городов

и промышленных поселков;

• земли, занятые или предназначенные под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющие средозащитные,

санитарно-гигиенические и рекреационные функции;

• сельскохозяйственные угодья с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня;

• земли историко-культурного назначения;

• в пределах водоохранных зон водных объектов;

• в пределах I и II поясов зон санитарной охраны водных объектов;

• использующиеся для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• в пределах городской черты;

• территории, загрязненные органическими и радиоактивными отходами,

до истечения сроков, установленных

органами санитарно-эпидемиологической службы;

• территории со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (с развитыми склоновыми

процессами, суффозионно-неустойчивыми грунтами; заболоченными участками и зонами подтопления и т. п.).

Для других объектов обращения

с ТКО (МСК, объектов компостирования и объектов производства твердого топлива) в законодательстве и других актах требований, исключающих

их размещение на определенных территориях, прямо не установлено. Однако с учетом специфики данных

объектов мы полагаем, что данные

требования применимы и к ним.

При выборе земельного участка

также следует проверить (ст. 105 Земельного кодекса РФ):

• наличие на его территории зон

с особыми условиями (водоохранных

зон, зон охраны объектов культурного наследия и проч.);

•наличие других ограничений использования земельного участка

(особо охраняемые природные территории, охотничьи угодья и проч.).

Благоприятными для размещения

полигонов признаются участки:

•удаленные от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200 м, от лесных

массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации, на 50 м;

• с уклоном в сторону населенных

пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий,

лесных массивов не более 1,5 % (п. 5.4

Рекомендаций [2]).

При размещении полигонов анализируется транспортная структура района и намечаются подъезды

к нему вне существующих населенных пунктов.

УДАЛЕННОСТЬ ОТ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Удаленность от аэропортов и аэродромов

Допустимая удаленность от аэропортов (аэродромов) до объектов обращения с ТКО определяется на основании утвержденного уполномоченным

органом акта, которым устанавливается приаэродромная территория.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий, задачами

которой являются:

•обеспечение безопасности полетов

воздушных судов;

• перспективное развитие аэропорта;

•исключение негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье

человека и окружающую среду (ст. 47

Воздушного кодекса РФ [4]).

Приаэродромные территории устанавливаются в отношении:

• аэродромов гражданской авиации - Росавиацией РФ;

•аэродромов экспериментальной

авиации - Минпромторгом РФ;

•аэродромов государственной авиации - Минобороны РФ (ст. 20 Воздушного кодекса РФ [4]).

В приэродромных территориях

формируются подзоны, в каждой

из которых действуют свои ограничения на использование объектов недвижимости и осуществление деятельности. Всего предусмотрено семь

подзон (ст. 47 Воздушного кодекса

РФ). На территории шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие массовому

скоплению птиц, к которым относятся объекты обращения с ТКО. Выделение этой подзоны осуществляется

по границам, установленным на удалении 15 км от контрольной точки аэродрома (п. 1 Положения о приаэродромной территории, утвержденного

Постановлением Правительства РФ

от 02.12.2017 № 1460[3]).

На сегодняшний день успела

сформироваться судебная практика о запрете на осуществление деятельности объектов обращения с ТКО

в связи с массовым скоплением птиц

на таких объектах. Запрет был основан на проведенном орнитологическом исследовании, которым был

доказан факт массового скопления

птиц и создания угрозы безопасности

движения воздушного транспорта

в районе аэродрома* Другая практика связана с обязанностью принятия

на объектах обращения с отходами

(ОРО) профилактических мер, направленных на безопасность воздушных

полетов**.

В развитие сложившейся практики Минтрансом РФ разработан проект постановления, направленный

на решение вопросов размещения

в шестой подзоне ОРО и проведения орнитологических исследований

на предмет обоснования возможности размещения данных объектов.

.

Проектом предлагается разрешить

размещение объектов обращения

с отходами в шестой подзоне в зависимости от степени защиты от привлечения птиц:

• не оборудованные защитой от скопления птиц - 15 км от аэропорта

(аэродрома);

• закрытого типа, эксплуатация которых не допускает проникновение

птиц на объект, - 10 и 5 км в зависимости от класса аэродрома;

• оборудованные системой отпугивания птиц - 10 и 5 км в зависимости

от класса аэродрома;

• оборудованные автоматизированной комплексной системой обнаружения и отпугивания птиц -

7,5 и 5 км в зависимости от класса

аэродрома.

Обоснование возможности размещения объектов обращения с отходами предлагается осуществлять

на основании орнитологического исследования на предмет привлечения

птиц, проводимого Всероссийским

научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды.

Кроме того, проектом постановления предлагается закрепить следующие возможные способы отпугивания птиц:

• биоакустические установки;

• сигнальное оружие;

• газовые пушки;

• муляжи/чучела;

• химические методы с использованием электромагнитных методов;

- радиоэлектронные и электромагнитные методы.

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (033)

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического). По своему

функциональному назначению 033

является защитным барьером,

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме (п. 2.1 СанПин

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов»[4]).

В границах 033 не допускается использование земельных участков

в целях размещения:

• жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей

и их оздоровления, зон рекреационного назначения и ведения садоводства;

• объектов производства и хранения

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности,

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений

для подготовки и хранения питьевой

воды, объектов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования

в качестве пищевой продукции, если

химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта,

в отношении которого установлена

санитарно-защитная зона, приведет

к нарушению качества и безопасности

таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями (п. 5 Правил

установления санитарно-защитных зон и использования земельных

участков, расположенных в границах

санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 03.03.2018 № 222[5]).

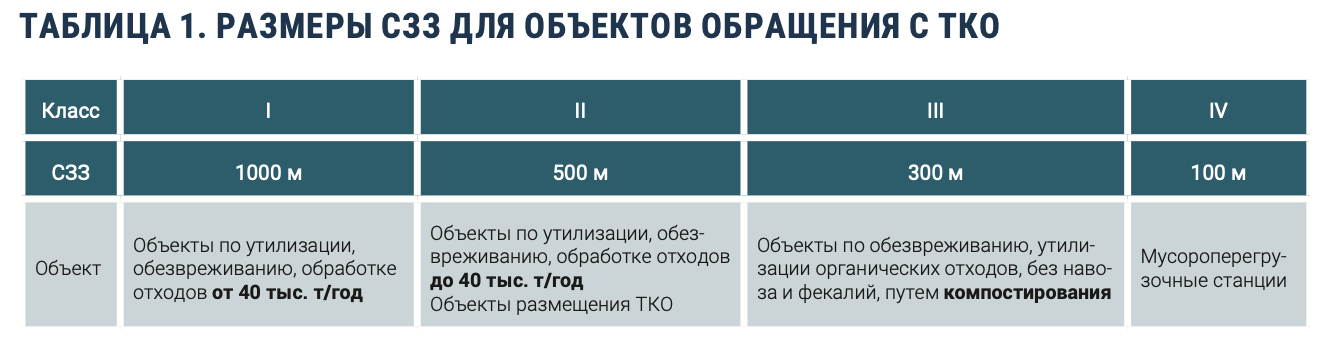

Согласно СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 размер СЗЗ для объектов обращения с ТКО различается.

При размещении ряда объектов в составе комплекса по обращению с ТКО на одном земельном

участке (или смежных участках) следует учитывать, что требования к размеру СЗЗ могут наложиться друг

на друга (например, при строительстве на одном участке объекта обработки мощностью более 40 тыс. т

в год и объекта размещения ТКО размер санитарно-защитной зоны будет

1000 м).

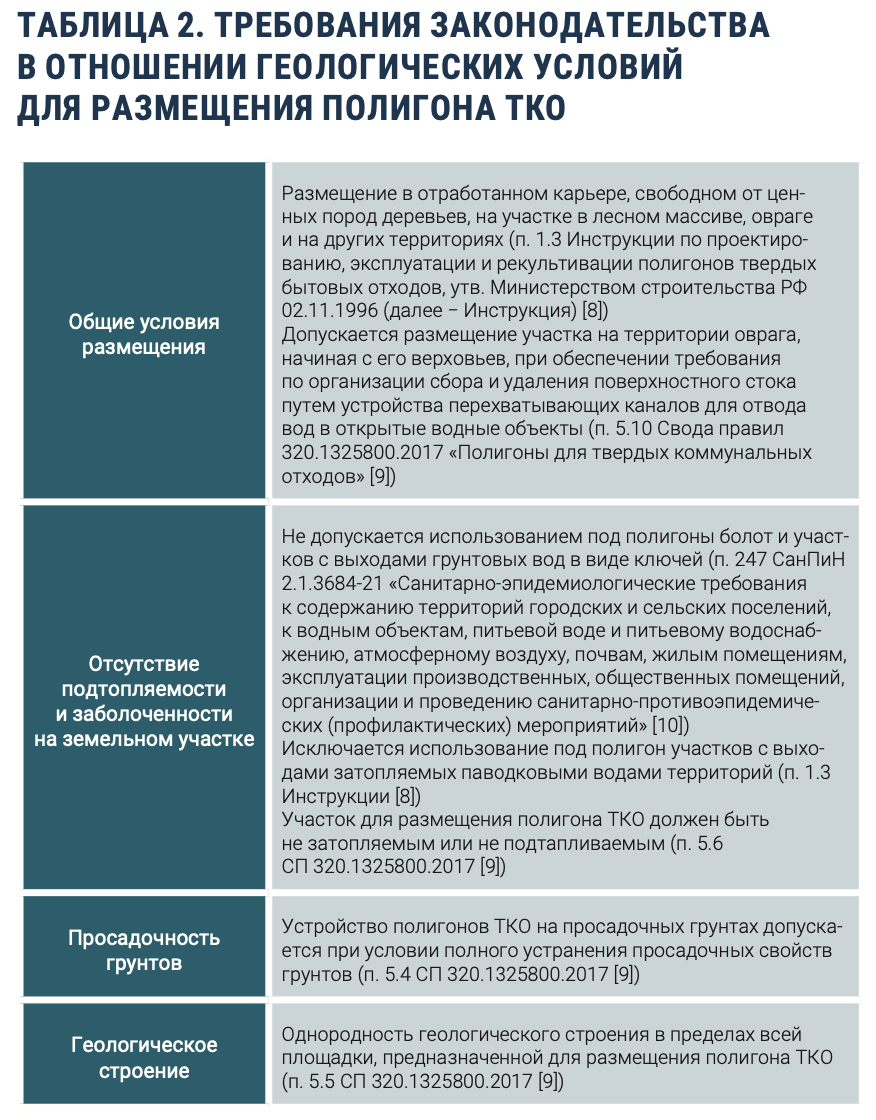

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ,

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Размещение полигонов ТКО должно осуществляться на таких земельных участках, чтобы возможность загрязнения атмосферного воздуха,

почв, подземных вод была исключена.

Несоблюдение требований геологического, гидрогеологического и гидрометеорологического характера может привести к попаданию фильтрата

в подземные воды, распространению

запаха на близлежащие населенные

пункты и снижению качества жизни

людей. Определение геологических,

гидрогеологических и гидрометеорологических условий осуществляется

с использованием полевых методов

и путем анализа архивных фондов.

Геологические условия

Благоприятными для размещения полигонов признаются участки:

• открытые, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление

мероприятий и инженерных решений,

исключающих загрязнение окружающей среды;

• расположенные ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств,

мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы;

• с отсутствием опасных геологических процессов (оползневых, карстово-суффозионных, овражной эрозии

и т. д.) (п. 5.4 Рекомендаций).

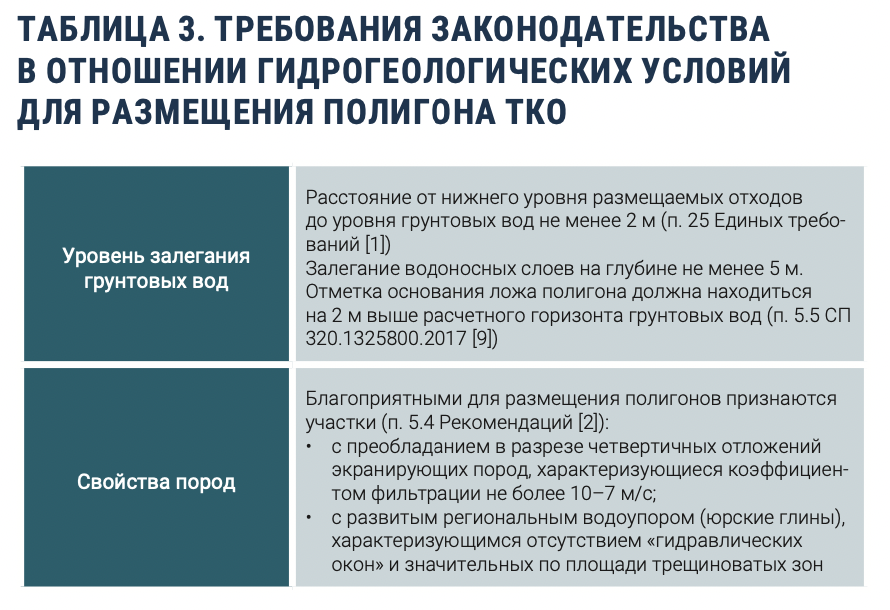

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям

лучшими для размещения полигонов

являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. У глин и тяжелых суглинков

фильтрационная способность ниже,

а удерживающая способность выше,

чем у легких и средних суглинков.

Выше фильтрационная способность

и ниже удерживающая способность

у супесей, песка и гравия[6].

Основание и стенки ложа полигона, а также дренажной системы,

должны состоять из минерального

слоя и гидроизолирующего материала, обеспечивающих коэффициент

фильтрации (проницаемость) с объединенным эффектом не более 10-

11 см/с, стойкость к механическим

повреждениям не менее 1,8 килоньютонов (п. 248 СанПиН 2.1.3684-21[7]).

Гидрометеорологические условия

Полигоны ТКО должны размещаться с подветренной стороны (с учетом

розы ветров) по отношению к населенным пунктам и рекреационным

зонам (п. 247 СанПиН 2.1.3684-21).

Участок для размещения полигона

ТКО следует располагать на ровной

территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими

прилегающих земель и открытых водоемов (п. 5.7 СП 320.1325800.2017[8]).

ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Не менее важным этапом оценки земельного участка является

этап оценки правовой документации на предмет наличия прав и обременений, соответствия земельного участка категории земель и виду

разрешенного использования, наличия земельного участка в документах территориального планирования. В рамках данного

этапа проверяется следующее:

• оценка прав и обременений в отношении земельного участка (собственник, наличие судебных споров, наличие обременений и проч.);

• оценка целевого использования земельного участка (категория, виды разрешенного использования, фактическое использование);

• оценка документации по планировке территории (ст. 42 Градостроительного кодекса РФ);

• проверка схемы территориального планирования субъекта РФ (ст.

14 Градостроительного кодекса РФ);

• проверка схемы территориального

планирования муниципального района;

• проверка генерального плана поселения или городского округа (ст. 23

Градостроительного кодекса РФ);

• проверка правил землепользования и застройки (ст. 30 Градостроительного кодекса РФ).

[1] Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 №1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

[2] Рекомендации по проектированию, строительству и рекульти- вации полигонов ТБО. ‒ М.: Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, 2009.

[3] Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 №1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Феде- рации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории».

[4] СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

[5] Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

[6] Осипов В. И., Мамаев Ю. А., Козлякова И. В. Территориальное размещение полигонов ТКО // Вестник РАН. ‒ 2020. ‒ Т. 90. ‒ No 6. ‒ С. 567‒574.

[7] СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про- ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[8] СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».